Grâce à la gestion de son réseau d’assainissement, le Département mène un travail de fond sur la qualité de l’eau de manière à favoriser la biodiversité et à préparer les conditions d’un grand plongeon dans le fleuve à horizon 2030.

Cent ans après son interdiction à Paris, le temps semble revenu de la baignade en Seine. Alors que dans la capitale la pratique est remise au goût du jour cet été sur trois sites hérités des Jeux, dans les Hauts-de-Seine la reconquête ultime du fleuve se prépare. Le parc nautique départemental de l’Île de Monsieur est le site retenu pour le grand plongeon, prévu pour 2029 au plus tôt, dans le cadre de l’Agenda 2030 du Département. Clef de voûte du projet, le réseau d’assainissement alto-séquanais est en majeure partie unitaire, c’est-à-dire que les eaux usées y côtoient les eaux de pluie. Il importe donc de réduire les apports d’eaux pluviales et, une fois qu’elles sont entrées dans les canalisations, de limiter les rejets vers la Seine. « Ce réseau de 629 kilomètres sous terre est la face cachée du chemin de l’eau, souligne Georges Siffredi. Ses performances conditionnent, avec la qualité des aménagements des berges, la possible reconquête de la biodiversité et contribuent à rendre la Seine » baignable » à terme. »

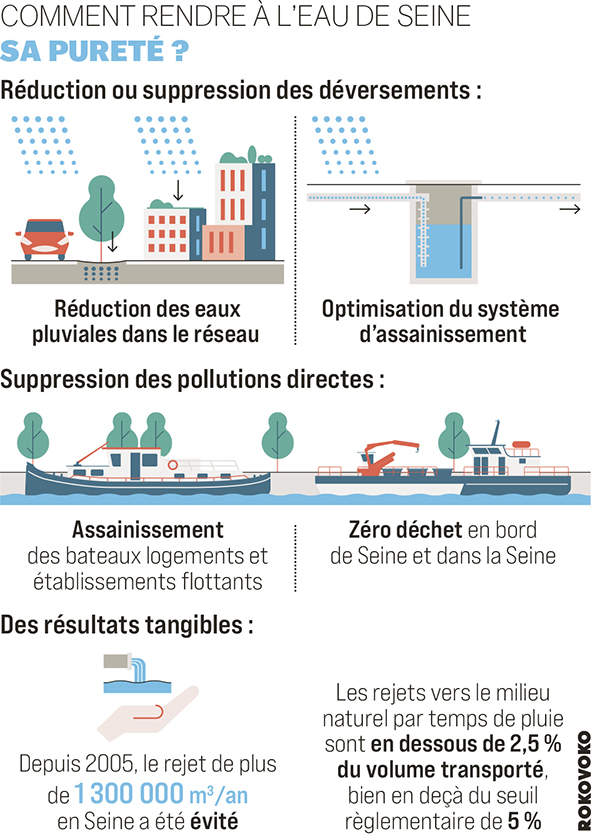

Artificialisé et imperméabilisé, le territoire est très exposé aux risques de saturation, raison pour laquelle dès l’amont, aménageurs et constructeurs sont incités par le Département à adopter des procédés d’infiltration naturelle dans le sol, comme les noues, déconnectant les eaux pluviales des canalisations. Le changement climatique rend ces mesures d’autant plus impératives : « Les épisodes sont plus intenses et plus violents et moins bien répartis sur l’année et cette pluviométrie de type orage est la plus difficile à gérer », explique Virginie Galon, cheffe de service à la direction de l’eau. Entre ensuite en jeu la performance des installations transportant les effluents vers les stations d’épuration du SIAAP. « Nous disposons d’un modèle hydraulique nous permettant de rejouer les scénarios de pluie et d’introduire des optimisations avant même de faire des travaux. Il peut s’agir par exemple de mettre à contribution les secteurs les moins sollicités pour faire du stockage. » Cet outil permet en outre de cibler les endroits où introduire des équipements de pointe : déversoirs d’orage automatisés, ainsi transformés en « vannes mobiles intelligentes accompagnant la pluie » et la retenant le plus longtemps possible dans les réseaux, bassins d’orage dans les zones les plus vulnérables comme à Issy-les-Moulineaux en 2018 et Antony depuis cet hiver, capables d’absorber des pluies décennales.

Tous bien branchés

L’offensive porte aussi sur la conformité des branchements en zone séparative pour éviter que les eaux usées n’arrivent dans le réseau pluvial et inversement et ne contribuent à la pollution du milieu. Depuis 2019, la Campagne « Tous bien branchés » du délégataire départemental, la Sevesc, a permis de mener plus de 1500 diagnostics (soit plus de 3 500 raccordements contrôlés sur 4 000, avec ceux effectués à cette date, Ndlr). En cas de non-conformité chez le particulier, s’ensuivent des travaux subventionnés par l’Agence de l’Eau. Ces efforts conjugués ont permis d’aboutir à des rejets au milieu en temps de pluie en deçà de 2,5 % du volume transporté et du seuil règlementaire de 5 % et ils se poursuivront dans la perspective d’une nouvelle loi sur l’eau. En aval, la touche finale est apportée par le Bélénos, bateau nettoyeur armé par le Département pour traquer les déchets flottants.

La qualité de l’eau de Seine s’est améliorée comme l’atteste le retour d’une vingtaine d’espèces de poissons (chabot, anguille, vandoise…) qui avaient disparu de leur habitat naturel car très sensibles à la pollution, faune qui profite aussi de la renaturation des berges. Pour atteindre la qualité « eau de baignade », ce travail devra se poursuivre avec les autres maîtres d’ouvrage et acteurs de l’eau. À Sèvres, la campagne de mesures initiée pour la première fois pendant l’année olympique a été relancée en ce printemps à raison de deux prélèvements hebdomadaires ciblant des paramètres physico-chimiques et bactériologiques. « L’année dernière était un peu atypique, remarque Virginie Galon. Il y eut de gros efforts en vue des épreuves olympiques dans la Seine mais, d’un autre côté, une météo pluvieuse. Ces nouvelles données seront très instructives. » Des mesures « témoins » sont en parallèle effectuées à Levallois-Perret, Gennevilliers et plus en aval à Rueil-Malmaison.

P.V.