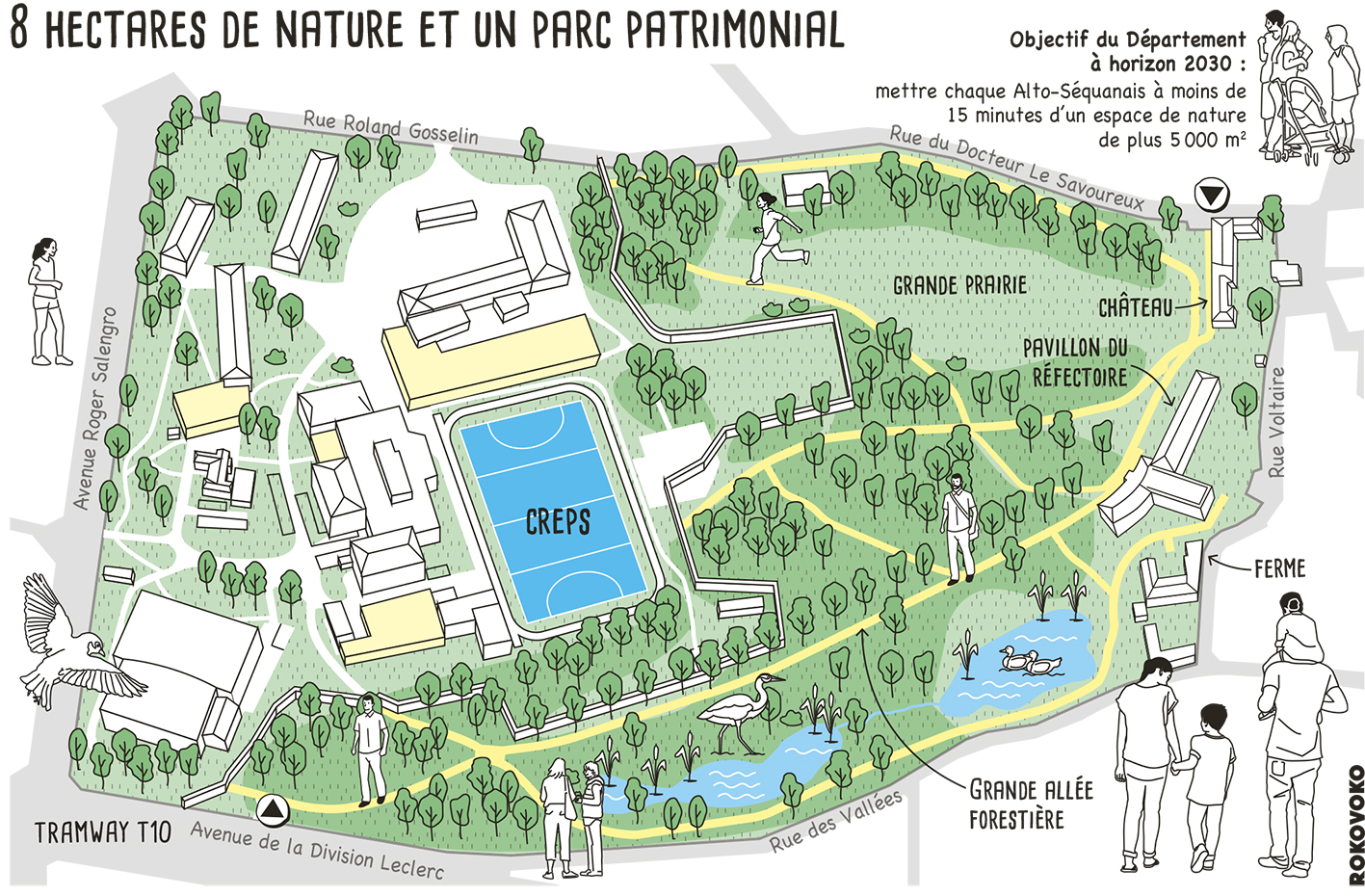

À Châtenay-Malabry, le Département a racheté huit hectares d’une grande valeur historique, paysagère et naturelle pour les ouvrir à la promenade dès cet été. Une pièce maîtresse de sa stratégie nature qui vise à mettre vingt nouveaux hectares à la disposition du public d’ici à fin 2025.

Par Pauline Vinatier

À deux pas du vieux Châtenay, entre les rues Le-Savoureux, Voltaire et des Vallées, les frondaisons du « parc du Creps », comme on l’appelle ici, pointent derrière des murs de pierre. Ces derniers temps, les riverains ont noté de l’activité alentour, sans soupçonner pour autant l’ouverture prochaine à la promenade d’une bonne moitié de cet espace par le Département. « Quand j’ai reconnu les lieux, j’ai trouvé un jardin magnifique, une nature sauvage et non entretenue, un site resté dans son jus, se souvient Laurent Le Thiec, responsable de l’unité Val-d’Aulnay au sein de la Direction de la nature et des paysages. Ce n’était pas à proprement parler un sanctuaire car il y avait des traces des activités du Creps. La grande prairie, par exemple, était tondue et un chemin coupait au travers ». Depuis que le Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (Creps) a rapatrié ses activités à l’ouest du site, la nature « reprend ses droits » dans ces lieux qui vivront désormais avec les saisons.

Jusqu’à nos jours, l’histoire de la Roseraie est faite de remaniements. En passant sur l’ère des propriétés campagnardes, elle débute en 1851 quand Roland Gosselin, ancien agent de change établi à la Petite Roseraie, rachète à la comtesse de Boigne le domaine voisin de la Roseraie et sa maison de maître, le « château », édifiée à la fin du siècle précédent. Le terrain de quelque quinze hectares ainsi constitué, vallonné, irrigué par un ruisseau, se prêtait à l’aménagement d’un parc, aussitôt confié à Louis-Sulpice Varé, architecte-paysagiste de renom sollicité par l’Empereur pour le Bois de Boulogne. L’époque et le génie de Varé ont produit ces allées sinueuses qui ménagent, par des effets de cadrage, des surprises visuelles comme une perspective étendue ou un point de vue sur un édifice plein de charme. Une partie des chênes, hêtres, marronniers d’Inde, platanes, robiniers et tilleuls qu’il a fait planter ont perduré et cinq ont rejoint l’inventaire départemental des arbres remarquables. En 1941, ce joyau passe aux mains de l’État en vue d’accueillir les instances du sport de haut niveau. Simultanément il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, avec une partie du château. « C’est une reconnaissance exceptionnelle. À ce jour, nos deux seuls parcs inscrits dans leur totalité aux Monuments historiques sont la Roseraie et la Folie Saint-James à Neuilly », souligne Éric Goulouzelle, directeur de la nature et des paysages du Département.

LE PARC DANS SA TOTALITÉ EST INSCRIT AUX MONUMENTS HISTORIQUES

ÉVÉNEMENT NATUREL

Un tel événement, l’ouverture d’un parc départemental, ne s’était pas produit depuis 2006. La partie est du site, dont la collectivité s’est porté acquéreuse, est la moins construite, la plus paysagère, celle où la patte de Varé est encore sensible. Au vu d’expertises indépendantes montrant la présence d’arbres malades et dangereux, livrés à eux-mêmes, une sécurisation s’imposait d’entrée, en tenant compte de la richesse écologique du site. Les stères issus des coupes sanitaires de l’hiver, débardés à cheval pour ne pas tasser les sols et disposés le long des chemins, servent de refuge à la petite faune et aux insectes xylophages tandis que, eu égard à leur intérêt, certains sujets dépérissants ont reçu un traitement spécifique. Le Département s’est ainsi employé à sauver l’un des deux grands hêtres pourpres en butte aux champignons et, après de savantes recherches, des arbres identifiés comme gîtes à chauves-souris ont pu être conservés partiellement sous forme de « chandelles » de trois à six mètres de haut, percées des trous du pic vert et du pic épeiche.

Et si l’on emboîtait le pas à ces oies bernaches pour un « tour du propriétaire », entre espaces ouverts et sous-bois ? La boucle débute à proximité de la ferme du domaine de la Petite Roseraie, jadis propriété de François Arouet, notaire de profession qui engendra Voltaire. De leur demeure ne subsistent qu’un escalier en fer à cheval et une grille d’entrée ouverte sur l’imagination du visiteur. Offrant une scène emblématique de parc à l’anglaise, le « château » XVIIIe trône devant sa prairie entourée de bosquets et dialogue avec un immense pin noir d’Autriche, planté de source sûre en 1857. Au pied de cet arbre remarquable la vue porte sur le clocher de l’église et jusqu’à Sceaux. Dans la séquence suivante du coteau forestier, que sa déclivité a préservé au fil du temps, la contemplation d’un tentaculaire platane d’Orient « quadritronc » donne le tournis. Parvenu au creux du vallon, une halte près des deux étangs laisse percevoir le remous d’une grosse carpe, le ballet des colverts et l’immobilité trompeuse de tortues alanguies.

La présence humaine devra composer avec ces milieux naturels qui bénéficient de la « gestion différenciée » en vigueur dans les espaces naturels sensibles départementaux. La grande prairie, pour ne prendre qu’elle, abrite à la fois une prairie classique et une prairie sèche, objet d’une grande attention : « Elle s’est développée sur des terrains de remblais et présente une végétation très intéressante », s’enthousiasme le gestionnaire qui liste « la violette, la centaurée ou le silène », typiques des terrains pauvres. « Dans cette partie du site, les produits de fauche sont exportés pour éviter d’enrichir les sols en azote et que ces plantes ne soient remplacées par les graminées, du gazon et des orties. » Les herbes mêlées de graines sont ensuite déposées sur l’ancien terrain de golf qui tourne au vert – naturel cette fois. « Tout est réutilisé, nous fonctionnons autant que possible en circuit fermé », insiste Laurent Le Thiec. À terme, un « plan de gestion » viendra préciser les pratiques et fréquences d’entretien à observer par les jardiniers. « On s’est donné un an pour prendre la mesure du site et voir comment il vit, comment il se comporte au fil des saisons », explique Anne Marchand-Guilbaud, cheffe du service événementiel, animation et valorisation.

CANALISER LE PUBLIC

La clôture ouvragée du nouveau parc laisse le regard se poser sur l’Orangerie et le château d’eau, deux « fabriques » situées côté Creps et ses jours permettent aux petits animaux de circuler. L’inventaire a montré, outre la sitelle torchepot et le héron cendré chez les oiseaux, la présence de nombreuses chauves-souris, d’amphibiens et de hérissons et un renard a été capturé par les pièges photos. « A priori c’est un solitaire, précise Anne Marchand-Guilbaud. Les gîtes sont nombreux au sud du territoire et un peu comme chez les loups, les jeunes mâles doivent quitter le groupe. » Il a fallu adapter les circulations pour éviter de « renvoyer vers des culs-de-sac », comme en bout de prairie, où, arrivé à la clôture avec le Creps, le promeneur emprunte une allée délimitée par une corde et des piquets. « Entre les chiens, les ballons, les coureurs, on ne sait pas comment les gens vont se comporter, explique Laurent Le Thiec. L’objectif est de les canaliser pour ne pas détériorer les milieux et de les inviter à la découverte. D’autres espaces ont été tondus pour leur permettre de s’asseoir ou de faire la sieste. » Enfin, une nouvelle entrée a été stratégiquement implantée avenue de la Division-Leclerc, face au T10, reliée à l’entrée historique côté vieux Châtenay, par une grande allée accessible aux poussettes.

Nécessaires, ces interventions conserveront un caractère provisoire d’ici à l’adoption du schéma directeur du parc, soumis au visa de la Direction régionale des affaires culturelles, site inscrit oblige. « Il y avait une volonté d’ouvrir au public sans attendre le processus long de restauration du parc historique », précise Éric Goulouzelle. Son élaboration a été confiée à un spécialiste des jardins historiques et à un architecte du patrimoine, pour la partie bâtimentaire, qui donneront du site et de son avenir une vision d’ensemble. « Leur travail pourrait permettre de renouveler les plantations conformément au projet d’origine. L’un des enjeux sera aussi de retrouver les vestiges d’allées disparues et d’imaginer de nouveaux tracés pour relier ces allées historiques coupées par la scission du domaine. » Les bâtiments pourraient trouver une nouvelle destination et les sols, artificialisés par endroits, respirer de nouveau… La Roseraie, éclose au XIXe siècle, sort à peine d’un long sommeil.

hauts-de-seine.fr

Arrêt T10 : Théâtre La Piscine.